Kennst du das? Du öffnest morgens Spotify, klickst auf deinen „Mix der Woche“ und denkst dir: „Moment mal, woher zum Teufel kennt die App diesen einen Song, den ich vor fünf Jahren mal auf einer Party gehört habe?“ Oder dieses andere Phänomen: Ein Song taucht wie aus dem Nichts auf und plötzlich ist er überall. In den Playlists deiner Freunde, im Supermarkt, im Fitnessstudio. Zufall? Absolut nicht.

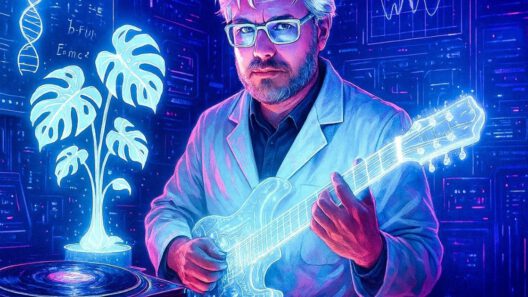

Willkommen in der faszinierenden, aber auch ein bisschen unheimlichen Welt der Musik-Algorithmen. Diese unsichtbare Macht in deiner Hosentasche ist längst nicht mehr nur ein nettes Feature, das dir Musik vorschlägt. Sie ist ein hochkomplexes KI-System, das aktiv gestaltet, welche Songs zu Hits werden und an welche wir uns in Zukunft erinnern werden. Schnall dich an, wir ziehen den Vorhang zurück und schauen uns an, wer da wirklich an den Reglern deiner Gefühle dreht.

Die Spionage-Abteilung in deinem Ohr: So funktioniert der Code

Stell dir vor, dein Streaming-Dienst ist ein extrem neugieriger Musik-Nerd, der dich und Millionen andere Hörer rund um die Uhr beobachtet. Jeder Klick, jeder Song, den du überspringst, jede Wiederholung und jede Playlist, die du erstellst, wird zu einem wertvollen Datenpunkt. Aus diesem Daten-Chaos bastelt die KI dann dein ganz persönliches Geschmacksprofil. Und das mit drei cleveren Tricks:

- Der digitale Freundeskreis (Kollaboratives Filtern): Das System funktioniert nach dem Motto: „User, die Song X gefeiert haben, stehen bestimmt auch auf Song Y.“ Spotify & Co. analysieren, welche Songs oft zusammen in Playlists landen, und bauen daraus ein riesiges Netzwerk. Je enger zwei Songs verknüpft sind, desto wahrscheinlicher landen sie zusammen in deinem Feed.

- Die DNA des Songs (Inhaltsbasierte Analyse): Hier wird jeder einzelne Track komplett zerlegt. Ein Algorithmus analysiert Hunderte Merkmale wie Tempo, Tonart, Lautstärke und sogar abstrakte Dinge wie „Tanzbarkeit“ oder die akustische Stimmung. Das ist super wichtig, damit auch brandneue Songs ohne Hörer-Historie eine Chance bekommen, bei den richtigen Leuten zu landen.

- Der Gossip-Scanner (Natural Language Processing): Die KI hört nicht nur Musik, sie „liest“ auch, was im Internet darüber geschrieben wird. Von Blogs über Social-Media-Posts bis zu Foren – alles wird gescannt, um den kulturellen Hype um einen Song oder Künstler zu erfassen.

Warum dein nächster Lieblingssong kein Zufall ist

Wenn ein Song also plötzlich überall auftaucht, steckt dahinter oft eine perfekt geplante, algorithmische Kettenreaktion. Ein wichtiger Faktor ist der sogenannte Popularity Bias: Algorithmen lieben, was schon beliebt ist. Schafft es ein Song auf eine riesige, von Spotify kuratierte Playlist wie „Today’s Top Hits“, bekommt er Millionen Streams. Das signalisiert der KI: „Hey, der hier ist relevant!“, und schon wird er noch mehr Leuten vorgeschlagen. Ein sich selbst verstärkender Kreislauf.

Und dann ist da noch die knallharte 30-Sekunden-Regel. Ein Stream zählt für die Abrechnung erst, wenn der Song mindestens 30 Sekunden lief. Was machen Künstler und Produzenten also? Genau, sie klatschen dir den Refrain oder die eingängigste Hook direkt an den Anfang, um die „Skip-Gefahr“ zu minimieren. Das hat sogar schon zu einem erkennbaren „Spotify-Sound“ geführt, bei dem das Intro oft auf der Strecke bleibt.

Gefangen in der Filterblase? Nur, wenn du es zulässt!

Die große Frage ist natürlich: Macht uns das zu musikalischen Zombies, die nur noch hören, was die KI uns vorsetzt? Ja und Nein. Die Wissenschaft ist sich da uneinig. Einerseits gibt es die Gefahr der „Filterblase“ oder „Echokammer“: Du bekommst immer nur mehr von dem serviert, was du eh schon magst. Das macht die zufällige Entdeckung von etwas komplett Neuem und Verrücktem natürlich schwieriger.

Andererseits sagen viele Hörer, dass ihr Geschmack durch Streaming breiter geworden ist. Eine spannende Studie (sogar von Spotify-Forschern selbst) hat das Rätsel gelöst: Die Filterblase ist vor allem ein Problem des passiven Konsums. Wer sich nur von personalisierten Playlists berieseln lässt, landet eher im Einheitsbrei. Wer aber aktiv nach Künstlern sucht, Alben durchstöbert oder Playlists von Freunden abcheckt, erweitert seinen Horizont. Du hast es also selbst in der Hand!

Ein echtes Problem ist aber, dass die Algorithmen nicht für alle gleich gut funktionieren. Studien zeigen klar: Für Mainstream-Pop-Hörer sind die Empfehlungen viel treffsicherer als für Fans von Nischen-Genres wie Metal oder Hip-Hop. Der Grund ist simpel: mehr Hörer = mehr Daten = bessere Vorhersagen. Das ist eine Art „algorithmische Diskriminierung“, die den Mainstream bevorzugt und es für Nischen schwerer macht.

Nicht alle Roboter sind gleich: Wo du noch echte Musik-Schätze findest

Keine Sorge, du musst dem Algorithmus-Imperium nicht schutzlos ausgeliefert sein. Es gibt Alternativen, die andere Philosophien verfolgen:

- SoundCloud: Entgegen dem Mythos ist auch hier eine KI am Werk, aber sie tickt anders. Anstatt nur auf Popularität zu schauen, analysiert sie Audiosignale und setzt auf echtes Fan-Engagement, um neuen Künstlern zu helfen, aus dem „Zero Plays“-Loch zu klettern. Eher „fan-powered“ als nur Mainstream-getrieben.

- Qobuz & Tidal: Die Anlaufstellen für Sound-Gourmets, die Wert auf höchste Klangqualität legen. Hier wird noch viel mehr von echten Menschen kuratiert, mit ausführlichen Rezensionen und Hintergrundinfos.

- Bandcamp: Das ist quasi das Anti-Spotify. Weniger Streaming-Dienst, mehr direkter Marktplatz. Hier unterstützt du Künstler direkt, indem du ihre Musik und ihr Merch kaufst. Entdeckt wird über die Community und coole redaktionelle Features – nicht durch einen allmächtigen Algorithmus.

Dein Ohr, deine Macht: So wirst du zum Algorithmus-Flüsterer

Die Streaming-Welt hat die Spielregeln komplett verändert. Radio-Redakteure schauen heute auf Spotify-Charts, um zu sehen, was funktioniert, bevor sie einen Song ins Programm nehmen. Der Weg zum Ruhm führt heute oft über den viralen Hit auf TikTok oder Spotify. Für Künstler ist das eine riesige Chance, aber auch ein brutaler Kampf – bei über 100.000 neuen Songs pro Tag und einer miesen Vergütung pro Stream.

Aber die wichtigste Botschaft ist: Du als Hörer bist nicht machtlos! Dein Hörverhalten ist die Währung in diesem System. Also nutze deine Macht weise.

- Trainier die KI: Sei nicht passiv! Like und disklike Songs, erstelle eigene, wilde Playlists und suche gezielt nach Dingen, die du noch nicht kennst. Zeig dem Algorithmus, wer der Boss ist!

- Verlass die Bubble: Hör mal bei unabhängigen Musikblogs rein, check spezialisierte Internet-Radios oder durchstöbere Plattformen wie Bandcamp. Frag deine Freunde, was sie gerade pumpen!

- Support ist kein Mord: Der fairste Weg, Künstler wertzuschätzen, ist, sie direkt zu unterstützen. Kauf ihre Alben oder T-Shirts. Das hilft ihnen mehr als tausend Streams und sorgt dafür, dass die Musiklandschaft bunt und vielfältig bleibt.

Am Ende ist der Algorithmus ein Werkzeug. Ein verdammt mächtiges, ja. Aber du entscheidest, wie du es benutzt. Also sei neugierig, sei aktiv und gestalte dein eigenes Musikgedächtnis. Denn der beste Algorithmus sitzt immer noch zwischen deinen Ohren.

Mein heutiger Ohrwurm & Tipp:

umbra mit écailles im Clip live at Stricker Studios und schon am 02. Oktober 2025 live in der Turbine. Das ist übrigens einer meiner Lieblingsorte, um neue Musik zu entdecken. Hier geht’s zum ultimativen Live-Guide für den Musikclub Turbine in Gronau! Was hörst du derzeit am liebsten? Schreibe es gerne in die Kommentare!