Manchmal braucht es nur einen kleinen Anstoß, um in den seltsamsten Ecken des Internets zu landen. Bei mir war es neulich mal wieder eine Show bzw. ein Clip von Dr. Pop. Wer ihn kennt, weiß: Der Mann feuert Musikfakten raus wie ein Maschinengewehr. Inspiriert davon wollte ich wissen, wie verrückt es an der Schnittstelle von Sound und Wissenschaft wirklich zugeht. Die Antwort? Verrückter als gedacht! Von Pflanzen, die angeblich auf Death Metal stehen, über Gitarrensoli im Weltall bis hin zu KI-Komponisten – ich nehme die unglaublichsten Musik-Experimente unter die Lupe und kläre die eine, entscheidende Frage: Was davon funktioniert wirklich?

Headbangen im Gewächshaus – Braucht dein Basilikum Bass?

Jeder kennt die Story: Spielst du deiner Zimmerpflanze feine Klassik vor, wächst sie besser. Packst du die Death-Metal-Playlist aus, lässt sie beleidigt die Blätter hängen. Klingt logisch, is‘ aber Kappes.

Die Pioniere dieser Idee, wie eine gewisse Dorothy Retallack, meinten in den 70ern ernsthaft, ihre Petunien würden auf Led Zeppelin gar nicht klarkommen und lieber zu sanfter Musik chillen. Wissenschaftlich war das aber eher so lala, mit wenigen Kontrollen und vielleicht auch ’ner Prise Hass auf die damalige Rock-Kultur.

Der ultimative Reality-Check kam von den „MythBusters“. Die haben in sieben Gewächshäusern Erbsenpflanzen mit allem Möglichen beschallt: Stille, Klassik und – halt dich fest – Death Metal. Das Ergebnis? Die Metal-Erbsen sind am krassesten abgegangen! Besser als die Klassik-Gruppe und viel besser als die in der stillen Kammer.

Was geht also wirklich ab?

Es geht nicht um den „Musikgeschmack“ deiner Pflanze. Es geht um pure Physik. Schall sind Vibrationen, kleine Druckwellen. Und diese Vibes können zwei Dinge tun:

- Zell-Massage: Die Schwingungen regen die Nährstoffverteilung in den Zellen an, quasi ’ne kleine Power-Massage für deine Pflanze.

- Die unsichtbaren Helfer rocken: Das ist der eigentliche Clou! Die Musik wirkt vor allem auf die winzigen Mikroben und Pilze im Boden, die mit deiner Pflanze in einer WG leben. Bestimmte Frequenzen kurbeln das Wachstum dieser nützlichen Helferlein an, und die wiederum versorgen die Pflanze besser mit Nährstoffen und schützen sie. Dein Ficus hört also nicht selbst zu, sondern seine kleinen Mitbewohner feiern ’ne Party im Topf.

Fazit: Spar dir die Mozart-Playlist. Es sind die physikalischen Schwingungen, die zählen. Und die stecken in Death Metal anscheinend genauso drin wie in ’ner Sonate.

Space Oddity 2.0 – Warum Astronauten im All die Gitarre auspacken

Stell dir vor, du schwebst in der Schwerelosigkeit, um dich herum nur die unendliche, stille Schwärze des Alls. Was tust du? Richtig, du schnappst dir die Klampfe! Was klingt wie ’n Sci-Fi-Film, ist auf der ISS Alltag.

Schon 1965 haben zwei Astronauten heimlich ’ne Mundharmonika und Glöckchen an Bord geschmuggelt und „Jingle Bells“ gefunkt – der erste Live-Gig im All! Seitdem waren schon Saxofone, Flöten und sogar ein selbstgebautes Didgeridoo da oben. Richtig viral ging die Sache, als Commander Chris Hadfield 2013 David Bowies „Space Oddity“ auf der ISS coverte. Legendär!

Aber… wie soll das gehen?

Im Raumschiff gibt’s ja Luft, also klingt die Musik an sich normal. Die Challenge ist die Schwerelosigkeit.

- Kein Halt: Ohne Schwerkraft stößt du dich mit jeder Bewegung ab. Ein Flötist muss sich festschnallen, damit ihn sein eigener Luftstrom nicht wegbläst. Ein Keyboarder würde ohne Gurte nach hinten driften, nur weil er in die Tasten haut.

- Anderes Spielgefühl: Deine Arme sind ohne Schwerkraft viel schneller. Gitarristen müssen erstmal üben, die Bünde wieder zu treffen. Ein Schlagzeuger hätte es mega schwer, weil der Drumstick nicht von allein zurückfedert.

Warum der ganze Aufwand?

Musik im All ist kein Luxus, sondern überlebenswichtig. Es ist ein psychologisches Werkzeug gegen den krassesten Lagerkoller, den man sich vorstellen kann: Isolation, Stress, Monotonie. Musik hilft, die Stimmung zu heben, Stress abzubauen und ist die emotionale Nabelschnur zur Erde. Wenn eine internationale Crew zusammen jammt, verbindet das mehr als tausend Worte. Es ist pure Psychohygiene, wissenschaftlich anerkannt.

Und dann gibt’s da noch die andere „Weltraummusik“: Wissenschaftler verwandeln die Daten von Teleskopen in Töne. So können sie Muster in Sternenbeben oder Galaxien „hören“, die man im Bild nicht sieht. Crazy, oder?

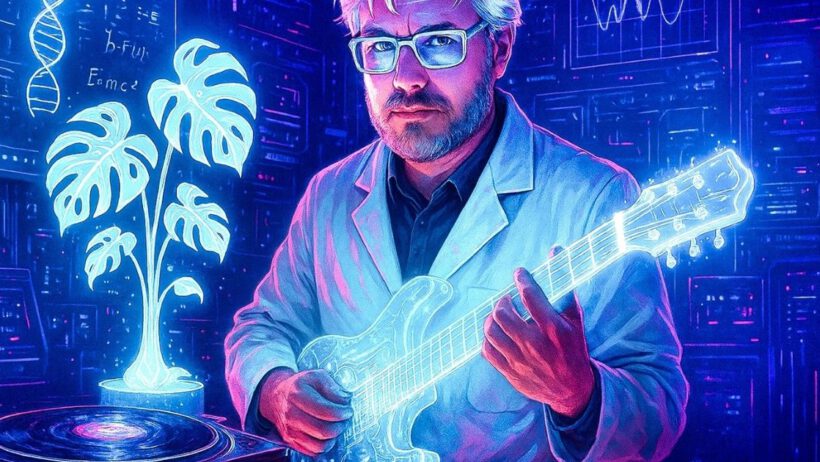

Der Silizium-Beat – Kann eine KI den nächsten Banger schreiben?

Okay, das jüngste und vielleicht wildeste Experiment findet in unseren Laptops statt. Kann eine Künstliche Intelligenz (KI) wirklich kreativ sein und Musik schreiben, die uns fühlt?

Die Antwort ist ein klares: Jein.

Heutige KI-Plattformen wie Suno oder AIVA sind krasse Biester. Du fütterst sie mit einem Text-Prompt wie „ein trauriger Lo-Fi-Beat zum Chillen“ , und die KI spuckt in Sekunden einen kompletten Song aus – inklusive Gesang. Die Technologie dahinter (Transformer, GANs etc.) ist mega komplex, aber im Grunde hat die KI einfach Tausende von Songs „gehört“ und gelernt, was gut klingt.

Aber hat die KI auch ’ne Seele?

Das ist der Knackpunkt. Eine Studie hat gezeigt: KI-Musik kann körperlich sogar eine stärkere Reaktion auslösen als menschliche Musik. Die KI kennt alle Tricks – welche Akkorde traurig klingen, welcher Beat nach vorne geht. Sie hat die Grammatik der Emotionen perfekt gelernt.

Was ihr oft fehlt, ist die Story dahinter, die emotionale Tiefe, die wir als „authentisch“ empfinden. Es ist wie bei einem extrem guten Schauspieler, bei dem du trotzdem merkst: Irgendwas ist „off“. Die Musik ist aufregend, aber (noch) nicht beseelt.

Werkzeug oder Konkurrent? Die Antwort aus den Charts

Bisher spaltete sich die KI-Welt in zwei Lager: Die KI als smarter Buddy im Studio und die KI als schneller Song-Automat für Social Media. Doch diese Debatte wurde im Sommer 2025 von der Realität einfach überrollt. Und die Antwort auf die Frage „Kann eine KI den nächsten Banger schreiben?“ ist kein „Jein“ mehr, sondern ein lautes, unüberhörbares „JA!“.

Der Beweis dafür dröhnt gerade aus jedem Radio, jeder Strandbar und jedem TikTok-Video: „Golden“, der offizielle deutsche Sommerhit 2025.

Lasst uns das kurz sacken lassen: Der größte Hit des Jahres, der nicht nur bei uns, sondern auch in den USA, Großbritannien und Schweden die Charts anführt, stammt von HUNTR/X – einer Girlgroup, die es nicht einmal gibt. Sie sind die fiktiven Heldinnen aus dem Netflix-Animationshit „KPop Demon Hunters“.

Der absolute Wahnsinn daran: Dieser Song, der Millionen von Menschen emotional abholt und einen ganzen Sommer definiert, wurde maßgeblich von einer künstlichen Intelligenz komponiert. Ein Song von einer Band, die nicht existiert, aus einem Film hat den realen Sommer erobert. Damit ist der Turing-Test für Popmusik quasi bestanden.

Fazit: Die Zukunft ist jetzt

Die Frage ist nicht mehr, ob eine KI einen Hit schreiben kann. Wir erleben es gerade live. Der Erfolg von „Golden“ ist mehr als nur ein cleverer Marketing-Coup – er ist ein historischer Moment. Er beweist, dass eine KI die „Grammatik der Emotionen“ nicht nur gelernt hat, sondern sie so meisterhaft anwenden kann, dass sie eine authentische, massenhafte menschliche Reaktion hervorruft. Der Silizium-Beat hat eine Seele gefunden, oder zumindest eine, die wir nicht mehr vom Original unterscheiden können. Die Zukunft der Musik ist keine Kollaboration mehr, die irgendwann kommt. Sie hat gerade mit einem goldenen Knall begonnen.

Hat euch dieser Ritt durch die verrücktesten Ecken der Musikwissenschaft gefallen?

Wie am Anfang erwähnt, hat mich ja erst Dr. Pop auf diesen ganzen Trip gebracht. Wenn ihr also mehr von diesem genialen Mix aus Fakten-Feuerwerk und Musik-Comedy wollt, kann ich euch seine Live-Show nur empfehlen. Mein komplettes Review dazu findet ihr hier: Hitverdächtig: Eine musikalische Therapiesitzung mit Dr. Pop.